Все началось в 1706 году, когда британский математик Уильям Джонс опубликовал труд «Synopsis Palmariorum Matheseos». Именно он первым предложил использовать шестнадцатую букву греческого алфавита "π" в качестве символа этой константы.

Образовательный блог учителя русского языка и литературы Валентины Васильевны Саблиной для учеников, учителей и всех, кто хочет больше узнать о языке и литературе, об использовании современных технологий, нейросетей, в частности, в работе учителя

Главная страница К экзаменам Ученические работы Для уроков Круг чтения Мои эссе

31 января 2026

Почему число «Пи» так называется?

30 января 2026

У того, что люди не нравятся сами себе на фотографиях, есть веская причина!

Иногда случайный взгляд на экран смартфона после группового селфи вызывает легкое оцепенение и жгучее желание немедленно нажать кнопку удаления. Мы смотрим на собственное лицо, которое кажется нам странно асимметричным, нос — слишком крупным, а улыбка — натянутой, хотя все окружающие в один голос утверждают, что снимок получился великолепным. Этот феномен, заставляющий даже признанных красавцев сомневаться в своей привлекательности, имеет под собой строгую научную базу, связанную с особенностями нашего восприятия и работы мозга.

20 января 2026

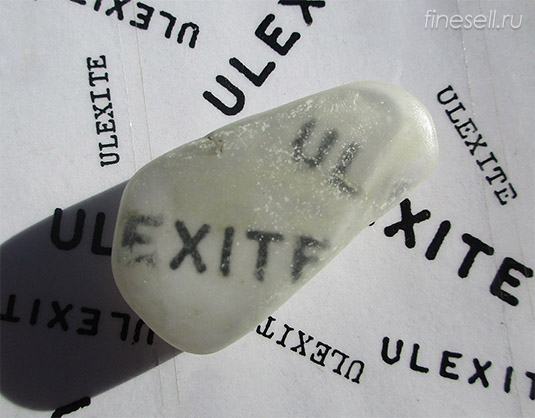

Голограмма из пустыни: секрет самого странного камня на планете

13 января 2026

Почему рака называют отшельником?

10 января 2026

Красивая история каблуков-шпилек

В 1959 году на экраны вышла кинокартина с легендарной Мэрлин Монро "В джазе только девушки". В ней актриса поразила всех невиданным до тех пор дизайном туфелек с каблуками-шпильками, которые были сделаны Феррагамо специально для съемок. Высокие каблуки, конечно же, использовались и до этого, но никому ещё не удавалось сделать их настолько тонкими, высокими и элегантными одновременно.

09 января 2026

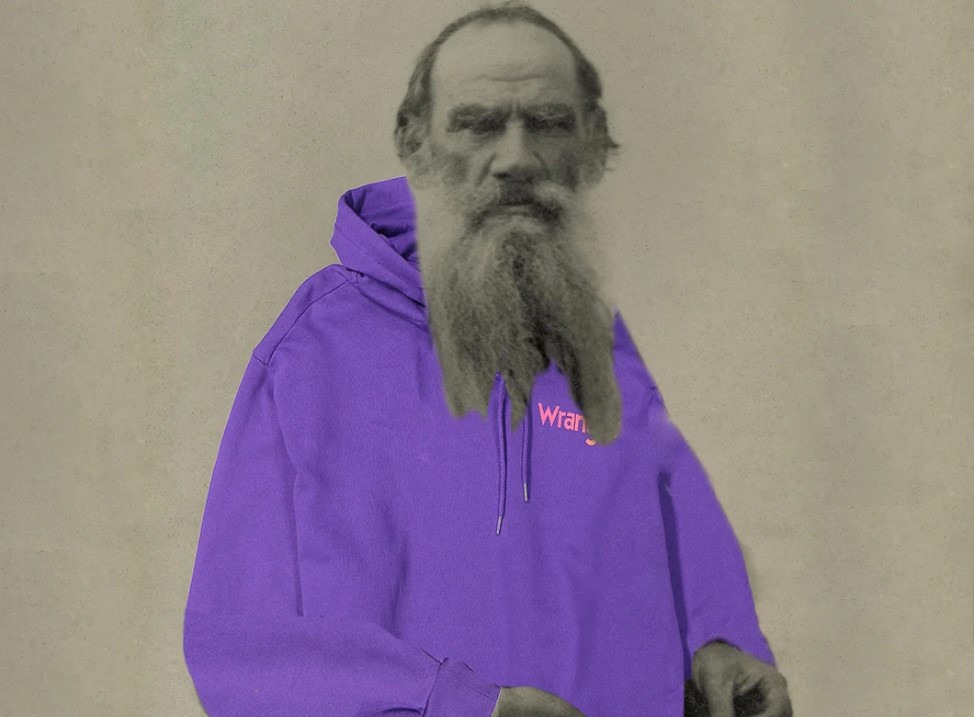

Связаны ли между собой Толстой и толстовка?

Сегодня толстовка кажется чем-то настолько привычным, что трудно представить, что у этой повседневной вещи есть литературный «крёстный отец». Но так ли прямолинейна эта история, как её обычно пересказывают? И действительно ли Лев Толстой дал имя современному худи?

10 октября 2025

Правда ли, что Нобелевская премия часто становится точкой в научной карьере?

08 октября 2025

Почему Геракл совершил именно двенадцать подвигов?

06 октября 2025

Что вреднее для здоровья: худоба или лишний вес?

29 сентября 2025

Как выглядел стол Эйнштейна в день его смерти и при чем здесь скотч?

Скотч -- это алкоголь, а именно — виски, произведённый на территории Шотландии.

26 сентября 2025

«Доходит, как до жирафа»: почему эта фраза не такая глупая, как кажется?

24 сентября 2025

Что такое космический молоток и как он работает?

Источник

19 сентября 2025

Какое озеро - самое большое на Земле?

18 сентября 2025

Какой запах считается самым привлекательным для человека?

16 сентября 2025

Кто придумал пазлы?

12 сентября 2025

Сколько людей нужно для создания самолёта?

05 сентября 2025

Страна, где нет официальной столицы

04 сентября 2025

Кто придумал папье-маше и почему оно так называется?