Образовательный блог учителя русского языка и литературы Валентины Васильевны Саблиной для учеников, учителей и всех, кто хочет больше узнать о языке и литературе, об использовании современных технологий, нейросетей, в частности, в работе учителя

Главная страница К экзаменам Ученические работы Для уроков Круг чтения Мои эссе

07 февраля 2026

Откуда пошло выражение «Притча во языцех»?

21 января 2026

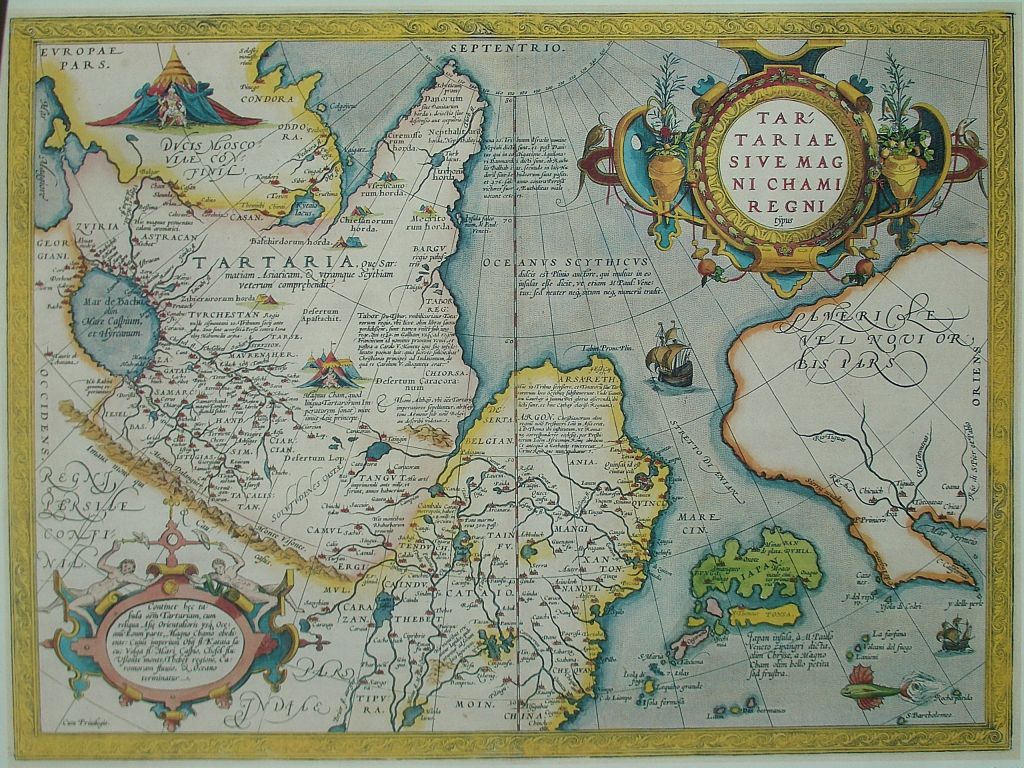

Что такое тартарары и почему туда все катится?

13 января 2026

Почему рака называют отшельником?

26 декабря 2025

Откуда взялось слово ангажировать и что оно на самом деле значит?

01 ноября 2025

Заметка о слове «УСПЕХ». От "успѣти" — "успеть, достигнуть"

Вчерашний конкурс в Доме творчества, на котором мы были (к слову сказать, были долго, замёрзли основательно, но остались до конца) сподвигнул меня на вот эти заметки. Сегодня поговорим о слове "УСПЕХ" — оно звучит вдохновляюще и мотивирует нас на большие дела. Особенно актуально это в связи с победами наших ребят. Давайте разберёмся, что значит УСПЕХ, откуда слово взялось и как помогает развиваться.

Этимология (происхождение) его

такова. Слово "успех" пришло в русский язык из старославянского

"успѣхъ", которое образовано от глагола "успѣти" —

"успеть, достигнуть". Корень "спѣти" означает

"созреть, поспеть", то есть успех — это как зрелый плод, который

приходит после усилий. В английском языке "success" происходит от

латинского "successus", что значит "исход, результат".

Интересно, правда? Слово подчёркивает,

что успех — не случайность, а итог работы над собой.

Значение и разные смыслы слова.

Успех — это достижение поставленных целей, удача в делах, победа над трудностями.

Но у него много оттенков. Личный успех — когда ты хорошо учишься, побеждаешь в

игре или помогаешь друзьям. Профессиональный — карьера, которую строишь.

Общественный — вклад в общество, такой как волонтёрство. Для школьников успех —

это пятёрки, участие в олимпиадах или просто умение преодолевать страхи. Он не

всегда о славе: иногда успех — просто быть счастливым и расти.

Очень важна мотивация для развития

и самосовершенствования. Успех — мощный стимул для школьников и молодёжи. Он

учит ставить цели, работать упорно и не сдаваться. Успех приходит к тем, кто

тренируется, учится новому и верит в себя. Он помогает развивать таланты — от

рисования до спорта — и мотивирует самосовершенствование: "Я могу

лучше!" Особенно для вас, ребята: успех в школе — основа для будущей

жизни. Помните, каждый маленький шаг (как например, выполнение домашнего задания)

— кирпичик к большому успеху.

И о названии конкурса

"Крылья успеха". Название

конкурса прозрачно: "Крылья" — как у птицы, они дают возможность

взлететь, летать высоко и свободно. А "Успех" — это цель полёта:

достижения, победы, рост. Наши ребята уже блистают там — от творческих работ до

выступлений. Это шанс показать себя и вдохновиться чужими победами. Успех — не

только медали, но и радость от процесса.

Успех — в наших руках! Давайте стремиться к нему вместе: участвуйте в конкурсах, учитесь, поддерживайте друг друга. Что для вас значит успех? Делитесь мыслями здесь, в блоге.