Образовательный блог учителя русского языка и литературы Валентины Васильевны Саблиной для учеников, учителей и всех, кто хочет больше узнать о языке и литературе, об использовании современных технологий, нейросетей, в частности, в работе учителя

Главная страница К экзаменам Ученические работы Для уроков Круг чтения Мои эссе

28 января 2026

25 января 2026

Татьяна Ларина — идеал русской женщины? Почему Пушкин любил её, и что нам, современным девочкам, можно взять у неё?

Так говорит о ней Пушкин — не как о героине романа, а как о человеке, которого он любит, уважает, почти поклоняется. И да, это не просто красивая фраза. Это — признание в любви к «идеалу русской женщины». И да, она «по-русски изъяснялась плохо» — но именно в этом её величие.

|

Что у Татьяны |

Что мы можем взять |

|

Она пишет

письмо, а не пост в Инстаграм |

Говори

правду — даже если это страшно |

|

Она читает

книги, а не смотрит тренды |

Пусть твои

мечты — не в TikTok, а в твоей душе |

|

Она не

меняет себя ради мужчины |

Любовь —

не цена, а выбор. Не жертвуй собой |

|

Она

остаётся верна себе — даже когда это больно |

Сила — не

в громкости, а в устойчивости |

|

Она не

боится быть «странной» |

Будь собой

— даже если тебя не поймут |

Современная Татьяна — кто она?

15 января 2026

Мажор Евгений Онегин — зеркало нашего времени

14 января 2026

Эпиграфы в романе. Комментарии к "Евгению Онегину"

В романе в стихах «Евгений Онегин» Александр Сергеевич Пушкин использовал эпиграфы к главам — небольшие цитаты из чужих произведений, которые служат своеобразным ключом для понимания содержания и настроения каждой части романа.

Откуда взяты эпиграфы?29 июля 2025

«Быть можно дельным человеком...» Комментарии к «Евгению Онегину»

Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей:

К чему бесплодно спорить с веком?

Обычай деспот меж людей.

28 июля 2025

Вальсы, котильоны и мазурки. Комментарии к «Евгению Онегину»

Галоп, мазурка, вальс… Меж темМежду двух тёток, у колонны,

Не замечаема никем,

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит.

Мазурка — польский народный танец с акцентированным ритмом и сложной мелодией, символизирующий национальный колорит и изысканность. В романе она звучит как часть бальной программы:

Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;

Легко мазурку танцевал

И кланялся непринуждённо;

Чего ж вам больше?

Свет решил,

Что он умён и очень мил.

Однообразный и безумный,

Как вихорь жизни молодой,

Кружится вальса вихорь шумный;

Чета мелькает за четой.

В романе котильон упоминается как часть бального репертуара, подчеркивая светскую культуру и умение дворян вести себя в обществе:

Ленский мой

Всё видел: вспыхнул, сам не свой;

В негодовании ревнивом

Поэт конца мазурки ждёт

И в котильон её зовёт.

27 июля 2025

Про ужей, дев и девчонок. Комментарии к «Евгению Онегину»

Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» с момента своего появления вызвал широкий резонанс в литературных кругах и обществе.

Завтра! Завтра! Не сегодня --Так ленивцы говорят.«Подражание немецкому».1828 г.

В избушке, распевая, деваПрядёт, и, зимних друг ночей,Трещит лучинка перед ней.

Ах, новость, да какая!Музыка будет полковая!Полковник сам её послал.Какая радость: будет бал!Девчонки прыгают заране.

|

| Вот такую красоту выдал Шедеврум про девушку-крестьянку. |

25 июля 2025

Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал... Комментарии к "Евгению Онегину"

24 июля 2025

Эпиграфы в романе. Комментарии к "Евгению Онегину"

23 июля 2025

Вяземский и Пушкин. Комментарии к «Евгению Онегину»

И жить торопится

И чувствовать спешит.

Кн.Вяземский

Мне в тягость жить; хочу забыться,

Хочу не знать, что я живу,

Хочу от жизни отрешиться

И от всего, что наяву.

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

И, близ него ее заметя,

Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Вам затвердит одно рыдающий мой стих:

Что яркая звезда с родного небосклона

Внезапно сорвана средь бури роковой,

Что песни лучшие поэзии родной

Внезапно замерли на лире онемелой,

Что пал во всей поре красы и славы зрелой

Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,..

Таким образом, выбор эпиграфа из стихотворения Вяземского подчеркивает тесную связь между двумя поэтами и служит своеобразным мостом, связывающим «Евгения Онегина» с широкой литературной традицией того времени. Это также помогает читателю понять, что роман Пушкина — не просто отдельное произведение, а часть большой культурной и духовной среды, в которой жили и творили великие русские поэты.

22 июля 2025

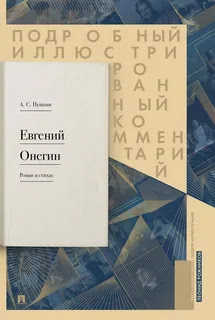

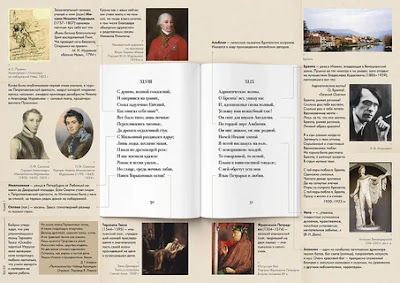

Подробный иллюстрированный комментарий к роману в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

Наконец-то прочитала "Евгения Онегина". Читала долго, чему читатели, наверное, могут удивиться. Долго, потому что читала я "книгу в книге" -- подробный иллюстрированный комментарий к роману.

Некоторые разделы комментария Лотмана:

16 июня 2025

Две главы романа "никуда не годятся". Дмитриев о романе "Евгений Онегин"

Статья Михаила Александровича Дмитриева о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» называлась «Критический разбор 4-й и 5-й глав». Она была опубликована в журнале «Атеней» в 1828 году. multiurok.ru editorium.ru

Содержание статьи

- Онегин — за то, что он открыто поступает с влюблённой Татьяной и жмёт руку у Ольги с дурным намерением подразнить своего приятеля.

- Ленский — за то, что он за безделицу хочет вызывать Онегина на дуэль и называет свою невесту кокеткой и ветреным ребёнком.

- Татьяна — за то, что, раз увидев Онегина, она влюбилась без памяти и пишет ему любовное письмо, что, по мнению критика, неприлично.

Где прочитать ссылка

29 апреля 2025

Книжная полка Татьяны Лариной

Дамское чтение на рубеже XVIII и XIX веков

Согласно роману Александра Пушкина «Евгений Онегин», Татьяна Ларина читала сентиментальные романы, в том числе произведения английского писателя Сэмюэля Ричардсона («Кларисса, или История молодой леди», «Памела, или награждённая добродетель», «История сэра Чарльза Грандисона»). 4

Также в список книг, которые читала Татьяна, входят произведения французских авторов, например:

- «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо; 1

- «Матильда, или Крестовые походы» Мари Коттен; 1

- «Дельфина» мадам Жермены де Сталь; 1

- повесть «Валери, или Письма Густава де Линара к Эрнесту де Г.» Барбары-Юлианы фон Крюденер, которая вышла на французском языке. 1

Кроме того, на полке Татьяны были «Страдания юного Вертера» Гёте. 1

По мере взросления Татьяны в её библиотеке появляются книги с героями романтической литературы, например: «Вампир» (повесть о таинственном лорде-соблазнителе), «Мельмот Скиталец» Чарльза Метьюрина, «Корсар» (поэма Байрона о разбойнике) и «Вечный жид» (образ из средневековой легенды о человеке, обречённом вечно скитаться за своё преступление). 2