Автобус, мягко, слегка покачиваясь, мчал нас по федеральной автомобильной дороге Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». За окном летела пустынная степь и бесконечная даль до самого горизонта. Погружаемся без оглядки в свои телефоны. Но вот подняв глаза и выглянув в окно, видим тянущиеся вдоль обочины борозды и в них строго по ранжиру малютки-саженцы, потом чуть поболе и дальше совсем взрослые, правда, невысокие зелёные насаждения. На неопытный глаз не различишь -- деревья или кустарники…

Калмыкия, земля бескрайних степей и сурового климата, долгое время ассоциировалась с образом пустыни. Палящее солнце, выжженная трава, песчаные бури – такова была реальность для многих поколений. Но история Калмыкии – это не только история борьбы с засухой, но и история надежды, упорства и веры в возможность преображения. История о том, как человек, вооружившись знаниями и любовью к родной земле, начал возвращать жизнь в умирающий край.

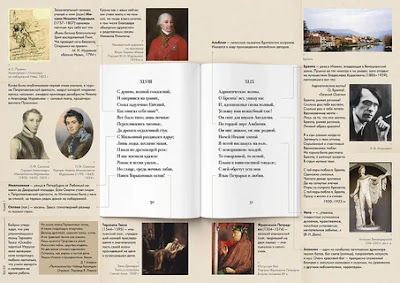

…Уже потом, дома, мой литературный зуд не дал мне покоя: захотелось узнать, что об этом написали наши классики. У Пушкина в «Путешествии в Арзрум» читаем: «Глава 1. Переход от Европы к Азии делается час часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются. Трава густеет, являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых

Гордо бродят табуны…»

У Владимира Алексеевича Гиляровского, который, как он сам говорил, «немало шлялся в степях безбрежных», есть такие строки:

Все гладь и гладь…

Не видно края…

Ни кустика, ни деревца…

Кружит орел, крылом сверкая…

И степь, и небо без конца…

Степь да небо. И мнет зелёную траву полудикий сын этой же степи, конь калмыцкий.

И вот ещё, по крайней мере мне, неизвестное имя – Елена Андреевна Ган (псевдоним Ржищева) с её повестью «Утбалла» (впервые опубликована в 1838 г. в «Библиотеке для чтения»): «Степь. Ни деревца, ни жилья человеческого, ни синевы далеких гор. Везде налегло однообразие. Только горькая полынь раскинулась кое-где широкими кустами да песок, прилетевший с ураганами от берегов Каспия, лег сыпучими буграми на необозримом пространстве. Вообразите море, внезапно окаменевшее в мгновение сильнейшей грозы, песчаные волны вздымаются одна грознее другой, готовые забушевать при первом порыве ветра. Воздух душен, небо, как раскаленный купол…»

Песок. Песчаные волны. Сыпучие бугры. Ураганные песчаные бури заметали всё, как метели зимой. Вы тоже вспомните повесть Андрея Платонова «Песчаная учительница». Героиня — выпускница астраханских педагогических курсов Мария Никифоровна Нарышкина — получает направление в дальнее село Хошутово, граничащее со среднеазиатской пустыней. (В Харабалинском районе Астраханской области есть село Хошеутово). Мария Никифоровна сознаёт, что в этом селе главным учебным предметом должно быть «искусство превращать пустыню в живую землю». Теперь её усилия направлены на создание защитных полос, орошаемых огородов, питомника. Школа становится центром сельской жизни: туда приходят и дети, и взрослые. Ценой невероятных усилий люди спасают село и его окрестности от песка, от песчаных заносов и бурь.

Кстати, слово «элст» в монгольском языке означает «песчаный». Еще в XIX веке, когда на месте будущей столицы Калмыкии располагалось небольшое поселение, русские агрономы предприняли первые попытки облесения степи. В балке Элисте-Сале был заложен питомник деревьев, ставший отправной точкой для масштабной работы по озеленению. Именно здесь, в этой небольшой балке, где сегодня раскинулся парк Дружбы, зародилась Элиста, город, ставший символом возрождения калмыцкой земли.

Облесение – это не просто посадка деревьев. Это комплекс мер, направленных на восстановление и улучшение экосистемы пустыни. Деревья и кустарники играют важнейшую роль в этом процессе, защищая почву от эрозии, улучшая водный баланс, создавая микроклимат, обогащая почву. Здесь высаживают вяз мелколистный, акацию жёлтую, лох узколистный, житняк, смородину. Помню, как в детстве (я ведь тоже из степных, только астраханских, краёв) мы вёдрами собирали чёрную смородину в лесополосах – рукотворных посадках, зелёных стенах от ветров и песчаных ураганов.

Сегодня в Калмыкии реализуются масштабные проекты по облесению и борьбе с опустыниванием. Создаются лесозащитные полосы, укрепляются пастбища, проводятся мероприятия по сохранению водных ресурсов. Большое внимание уделяется экологическому образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Превращение пустыни в живую землю – это не просто техническая задача, это искусство, требующее глубокого понимания природы, терпения и любви к родной земле. Это искусство, которое требует объединения усилий ученых, агрономов, экологов и простых жителей, готовых внести свой вклад в возрождение родного края.

История Калмыкии – это вдохновляющий пример того, как человек может изменить окружающий мир к лучшему. Это история о том, как из песков и засухи рождается новая жизнь, как пустыня превращается в цветущий край. И эта история продолжается, напоминая нам о том, что надежда и упорство способны творить чудеса.