Образовательный блог учителя русского языка и литературы Валентины Васильевны Саблиной для учеников, учителей и всех, кто хочет больше узнать о языке и литературе, об использовании современных технологий, нейросетей, в частности, в работе учителя

Главная страница К экзаменам Ученические работы Для уроков Круг чтения Мои эссе

24 июля 2025

Эпиграфы в романе. Комментарии к "Евгению Онегину"

23 июля 2025

Вяземский и Пушкин. Комментарии к «Евгению Онегину»

И жить торопится

И чувствовать спешит.

Кн.Вяземский

Мне в тягость жить; хочу забыться,

Хочу не знать, что я живу,

Хочу от жизни отрешиться

И от всего, что наяву.

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

И, близ него ее заметя,

Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Вам затвердит одно рыдающий мой стих:

Что яркая звезда с родного небосклона

Внезапно сорвана средь бури роковой,

Что песни лучшие поэзии родной

Внезапно замерли на лире онемелой,

Что пал во всей поре красы и славы зрелой

Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,..

Таким образом, выбор эпиграфа из стихотворения Вяземского подчеркивает тесную связь между двумя поэтами и служит своеобразным мостом, связывающим «Евгения Онегина» с широкой литературной традицией того времени. Это также помогает читателю понять, что роман Пушкина — не просто отдельное произведение, а часть большой культурной и духовной среды, в которой жили и творили великие русские поэты.

"...Счастливый Вяземский, завидую тебе"

Действительный член Академии Российской (с 1839), по упразднении последней — ординарный член Петербургской академии наук (с 1841).

Камергер (1831), тайный советник (1855), обер-шенк (1866).

Отец историка литературы и археографа Павла Вяземского.

Близкий друг и постоянный корреспондент А. С. Пушкина.

В молодости участвовал в Отечественной войне с Наполеоном, принимал участие в Бородинском сражении в чине поручика. На поле боя спас раненого генерала А. Н. Бахметева, за что был награждён орденом Св.Владимира 4-й степени с бантом.

В декабре 1856 — марте 1858 одновременно возглавлял Главное управление цензуры, руководил подготовкой цензурной реформы.

Последняя большая публикация Вяземского в России (20 стихотворений) состоялась в апреле 1874 года.

«Я пережил и многое, и многих» (1837). Стихотворение написано после смерти близкого друга Вяземского — Пушкина.«Первый снег» (1817). Из этого произведения Пушкин выбрал одну строчку для эпиграфа к первой главе романа «Евгений Онегин».«Святая Русь» (1848). Стихотворение явилось откликом на Французскую февральскую революцию 1848 года.

У скучной тетки Таню встретя,К ней как-то Вяземский подселИ душу ей занять успел.И, близ него ее заметя,Об ней, поправя свой парик,Осведомляется старик.

Язвительный поэт, остряк замысловатый,И блеском колких слов, и шутками богатый,Счастливый Вяземский, завидую тебе.Ты право получил, благодаря судьбе,Смеяться весело над злобою ревнивой,Невежество разить анафемой игривой.

22 июля 2025

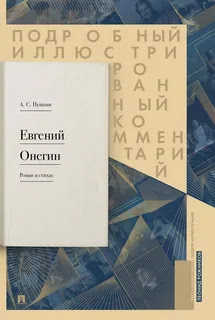

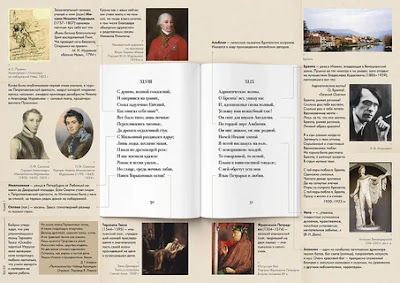

Подробный иллюстрированный комментарий к роману в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

Наконец-то прочитала "Евгения Онегина". Читала долго, чему читатели, наверное, могут удивиться. Долго, потому что читала я "книгу в книге" -- подробный иллюстрированный комментарий к роману.

Некоторые разделы комментария Лотмана:

21 июля 2025

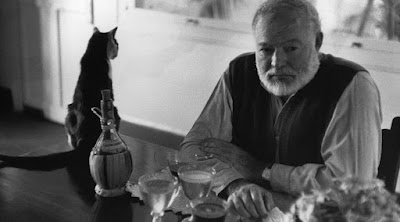

Удивительная жизнь Эрнеста Хемингуэя

Некоторые факты из биографии:

Из-за травмы глаз, полученной в отрочестве, не был призван в армию для участия в Первой мировой войне. Уехал добровольцем в воюющую Европу и стал шофёром американского отряда Красного Креста на итало-австрийском фронте.

Принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полётах британских ВВС, описывая высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошёл с американскими войсками в Париж.

В 1950 году вышел его роман «За рекой, в тени деревьев» о пожилом американском полковнике в Венеции.

В 1952 году в журнале «Лайф» была напечатана повесть Хемингуэя «Старик и море» — лирическое повествование о старом рыбаке, который поймал, а потом упустил самую большую рыбу в своей жизни.

В 1953 году писатель получил Пулитцеровскую премию, в 1954 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Некоторые произведения писателя, такие как «Праздник, который всегда с тобой» (1964) и «Острова в Океане» (1970), были опубликованы посмертно. ria.ruru.wikipedia.org*

Чучундра: реальное животное или мифический персонаж?

20 июля 2025

Искусство превращать пустыню в живую землю. Экскурсия по жизни и по страницам литературы

Кобылиц неукротимыхГордо бродят табуны…»

Не видно края…Ни кустика, ни деревца…Кружит орел, крылом сверкая…И степь, и небо без конца…

Его стихи стали эталоном лирической поэзии

В 1327 году, в церкви Святой Клары в Авиньоне, он встретил Лауру, женщину, которая стала его музой и вдохновила на создание «Книги песен» («Canzoniere») — одного из величайших сборников лирической поэзии.

Также Петрарка известен своими латинскими произведениями, включая «Африку» — эпическую поэму, посвящённую Второй Пунической войне, и «Письма к потомкам», где он размышляет о жизни, морали и философии.

В 1341 году он был коронован лавровым венком в Риме, что стало признанием его литературных заслуг.

Влияние Петрарки на европейскую литературу и культуру трудно переоценить: его стихи на итальянском языке стали эталоном лирической поэзии, а латинские труды способствовали распространению гуманистических идей. primbiblioteka.ru

Нет единого мнения о том, какие стихи Франческо Петрарки лучшие. Несколько произведений, которые входят в топ-10 на сайте «РуСтих»:

- «В прекрасные убийственные руки» (Сонет 171).

- «Вот и шестнадцатый свершился год» (Сонет 118).

- «Отсрочив милосердную отраду» (Сонет 56).

- «Во сне я счастлив, радуюсь тоске» (Сонет 212).

- «Амур приносит радостную весть» (Сонет 168).

- «Судьба смягчилась, наградив меня» (Сонет 201).

- «Я пел, теперь я плачу, но едва ли» (Сонет 229).

- «Сердца влюблённых с беспощадной силой» (Сонет 182).

- «Завидую тебе, могильный прах» (Сонет 300).

- «Жестокая звезда недобрый знак» (Сонет 174).

«В прекрасные убийственные руки»

Сонет 171)В прекрасные убийственные рукиАмур толкнул меня, и навсегдаМне лучше бы умолкнуть — ведь когдаЯ жалуюсь, он умножает муки.Она могла бы — просто так, от скуки —Поджечь глазами Рейн под толщей льда,Столь, кажется, красой своей горда,Что горьки ей чужого счастья звуки.Что я ни делай, сколько ни хитри,Алмаз — не сердце у нее внутри,И мне едва ли что-нибудь поможет.Но и она, сколь грозно ни гляди,Надежды не убьет в моей груди,

Какой фильм является самым кассовым в истории?

19 июля 2025

"Рупор революции и хулиганского коммунизма" (Ленин)

Владимир Владимирович Маяковский (19 июля 1893, Багдати, Грузия — 14 апреля 1930, Москва, СССР) — русский и советский поэт, драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник. ru.wikipedia.org*

- Первое опубликованное стихотворение — «Ночь» (1912), оно вошло в футуристический сборник «Пощёчина общественному вкусу».

- В 1918–1919 годах выступал в газете «Искусство коммуны».

- В 1920 году закончил писать поэму «150 000 000», в которой отражена тема мировой революции.

- В 1923 году организовал группу «ЛЕФ» («Левый фронт искусств»), толстый журнал «ЛЕФ» (в 1923–1925 годах вышло семь номеров).

- В 1928 году вышла сатирическая пьеса Маяковского — «Клоп», в 1929 году — «Баня».

- В 1922–1926 годах активно сотрудничал с «Известиями», в 1926–1929 годах — с «Комсомольской правдой».

- Печатался в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Крокодил», «Красная нива» и других.

Маяковский жил в эпоху расцвета большевизма и коммунизма. В детстве и юношестве он с восторгом принял политику большевиков. В день Октябрьской революции В. В. Маяковский находился в Смольном и праздновал победу над старым миром.

В. И. Ленин отрицательно относился к футуризму, ассоциируя Маяковского с этим направлением, но всё же позволял поэту быть «рупором революции» и продвигать идеи коммунизма в массы. Некоторые поэмы В. Маяковского Ленин оценивал благодушно и называл «хулиганским коммунизмом», однако большая часть творчества поэта В. И. Ленину не нравилась, и он называл её «тарарабумбией». В. В. Маяковский, в свою очередь, восхищался В. И. Лениным как «самым человечным человеком».

После смерти В. И. Ленина, со сменой власти и общественно-политических целей, В. Маяковский почувствовал себя лишним. Его творчество стали часто критиковать — например, сатирические пьесы «Клоп» и «Баня» не понравились многим представителям новой власти, тиражи произведений Маяковского стали сокращаться, сам он всё больше ощущал себя неуместной фигурой на литературном олимпе СССР.

|

| Маяковский и Булька |

- За рубежом книги В. Маяковского были изданы более 500 раз на 45 языках.

- Маяковский был дружен с художником Пабло Пикассо.

- Поэт очень любил роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и мечтал сыграть Евгения Базарова на сцене.

- В. Маяковский был довольно успешным дизайнером: он работал над созданием агитационных плакатов во время Первой мировой войны и после неё.

- В. Маяковский снял три художественных фильма, в которых был одновременно и режиссёром, и сценаристом, и актёром.

- В. Маяковский получал огромные гонорары за свои выступления и напечатанные стихи, но почти всё отдавал нуждающимся старикам: разыскивал одиноких и обездоленных и анонимно дарил им деньги.

- В. Маяковский не смог получить полноценного образования: у матери не было денег на учёбу, поэтому его стихи не отличались грамотностью. Особенно не любил поэт запятые, которые называл «запятатками».

Чем крокодил отличается от аллигатора?

18 июля 2025

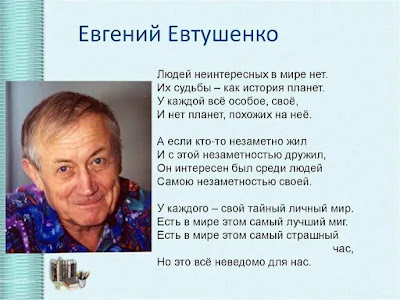

Евгений Евтушенко: "Поэт в России -- больше, чем поэт"

Евгений Александрович Евтушенко (настоящая фамилия Гангнус) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссёр. Родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) в семье геолога, на станции Зима Иркутской

Евгений Александрович Евтушенко (настоящая фамилия Гангнус) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссёр. Родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) в семье геолога, на станции Зима Иркутской

области. Умер 1 апреля 2017 года в США. calend.ru

Некоторые факты из биографии:

Начал печататься в 16 лет — его стихи вышли в газете «Советский спорт».

В 1951 году Евтушенко поступил в Литературный институт им. М. Горького, но вскоре был исключён за то, что выступил в защиту романа В. Дудинцева «Не хлебом единым».

Первая книга стихов Евтушенко — «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году.

В 1950-е годы опубликовал серию поэтических сборников: «Третий снег», «Шоссе Энтузиастов», «Обещание» и другие.

Автор поэм: «Станция Зима» (1953–1956), «Бабий яр» (1961), «Братская ГЭС» (1965), «Пушкинский перевал» (1965), «Коррида» (1967) и других.

Автор стихов более чем к 80 песням, среди них: «Не спеши» (А. Бабаджанян), «А снег повалится» (комп. Г. Пономаренко), «Бежит река», «Вальс о вальсе», «Долгие проводы», «Идут белые снеги» и другие.

Автор стихов к песням для художественных фильмов: «Карьера Димы Горина» (1961), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Служебный роман» (1977), сериалу «И это всё о нём» (1977–1978).

Автор романов «Ягодные места» (1982), «Не умирай прежде смерти» (1993), мемуаров «Волчий паспорт» (1998).

В 2011 году выпустил антологию в пяти томах «Поэт в России больше, чем поэт. Десять веков

русской поэзии».

Некоторые награды и звания:Государственная премия СССР (1984);

Государственная премия Российской Федерации (2009);

Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2017, посмертно);

Орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (2004);

Орден Трудового Красного Знамени (1983);

Орден Дружбы народов (1993);

Орден «Знак Почёта» (1967).

Евтушенко был почётным членом Академии искусств многих стран, почётным профессором «Honoris Causa» Университета новой школы в Нью-Йорке и Королевского колледжа в Квинсе. Лауреат множества российских и международных премий, обладатель орденов и медалей.

«Игра в кальмара»: от детской забавы до символа жестокости современного общества

В последние годы мир охватила волна популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (Squid Game), который стал настоящим культурным феноменом. Однако за внешним успехом скрываются глубокие социальные и психологические проблемы, вызывающие тревогу у родителей, педагогов и психологов. Чтобы понять, почему этот сериал так резонирует с подростками и почему он может быть опасен для детской психики, важно обратиться к истокам – самой игре «в кальмара» и её трансформации в мрачный кинематографический сюжет.

«Игра в кальмара» – это традиционная детская игра, распространённая в Южной Корее, в которую играют на асфальте, рисуя схематичное поле в форме кальмара. Правила просты, а сама игра активна и коллективна, развивает ловкость, стратегическое мышление и командный дух. Для детей это способ социализации, радость движения и веселья.

Феномен популярности «Игры в кальмара» среди подростков интересен. Молодёжь, находящаяся

в поисках идентичности и острых впечатлений, часто воспринимает сериал как

вызов, возможность понять «реальный» мир, где побеждают сильнейшие. В

социальных сетях появляются обсуждения, мемы и даже попытки воспроизвести

элементы игры, что вызывает обеспокоенность родителей и специалистов.

Психологи предупреждают,

что такие фильмы пропагандируют идею расчеловечивания: участники шоу вынуждены

предавать, обманывать и уничтожать друг друга ради собственной выгоды.

Отсутствие позитивных героев и моральных ориентиров формирует у подростков искажённое

представление о человеческих отношениях и ценностях. Сериал демонстрирует мир,

где доминирует насилие, безысходность и цинизм, что может способствовать

формированию агрессивного поведения и снижению эмпатии.

Интересно провести параллели между «Игрой в кальмара» и классическими произведениями зарубежной и русской литературы, которые также исследуют темы жестокости, борьбы за выживание и моральных дилемм. Например, романы Джорджа Оруэлла «1984» и Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» показывают, как общество и внутренние конфликты человека влияют на его нравственные ориентиры. Как и в этих произведениях, сериал ставит вопрос о цене человеческой жизни и месте человека в обществе.

"Патриотические произведения нужно создавать и тиражировать"

Ключевые поэтические и прозаические произведения о специальной военной операции написаны уже сегодня, заявил писатель Захар Прилепин в интервью телеканалу "Россия 24".В течение последних недель мы публиковали стихи, посвящённые специальной военной операции из Антологии современной патриотической поэзии, подготовленной и выпущенной Союзом писателей России совместно с издательством «Вече». Эти стихи завоевали признание читателей, распространяются в войсках, госпиталях, военных училищах. Думаем, что и нашим читателям они запали в душу. Такие стихи надо писать, издавать, читать. Именно так считает известный современный писатель, военный человек, общественный деятель и патриот Захар Прилепин. Подводя итог публикации подборки современной поэзии о СВО, мы помещаем заметку об одном из интервью писателя.

Публицист отметил, что создание новых текстов связано не с запросом рынка, а с патриотическим подъемом в стране.

"Ряд ключевых текстов, в первую очередь в поэзии, но и в прозе тоже, написан уже сегодня. Но то, что называется подъемом и запросом, это вещи не стихийные, это не рыночек. Рыночек не порешает. Конечно же, во многом это деятельность государства", — сказал Прилепин.

"Тогда были уверены, что ничего соразмерного запросу армии и общества нет. Это теперь, оглядываясь спустя десятилетия, мы понимаем, что это было беспрецедентное время – одних военных песен счет идет на сотни классических. "Они сражались за Родину" выходил во время Великой Отечественной войны и "Василий Теркин" Твардовского и так далее. Фильмы снимались: "Два бойца", "Зоя". Огромное количество примеров", — рассказал Прилепин.

"Не захлебнётся русская атака,// Пока нам впору ватники отцов!"

Кипит разбойно море Интернета

И грязной пеной хлещет берега,Где целят в душу выстрелы-наветыСовсем не виртуального врага.Вот он в упор палит из амбразурыДлиной во весь компьютерный экран.При чём здесь, господа, литература?Стрелок иной идеей обуян –Чтоб чисто поле стало полем рати,Чтоб где-то на заснеженной стернеПеречеркнуть свинцовой плетью ватник,Который навсегда прирос ко мне!По мне одежда ратная отцова!Метель. Передовая. Сталинград.Оттуда – из глубин сорок второгоСегодня пули хищные летят.И надо страх дремучий пересилить –Подумаешь, прицельная стрельба!Такая уж у ватников РоссииЕдинственная, вечная судьба –Вставать во имя света против мрака,

Который, словно пули те, свинцов.Не захлебнётся русская атака,Пока нам впору ватники отцов!

* * *Старался телевизор допоздна,Пугая то Бандерой, то майданом.И усыпил… Спасибо, что женаВернула в мир из вязкого дурмана.Что это было? Может, вещий сон?Но точно – не бредовая фальшивка…Вот выхожу я, грешный, на перронНа станции с названьем «Мартинiвка».Встречающих весёлая толпаНе виновата в том, что я когда-тоЗдесь жил «по месту службы» па…Нет, нет, не папы, а, пробачьтэ, тату!Вот здесь равнялся целый гарнизонНа одноцветный флаг иного века.Теперь новейших символом времён –Таблички: «Стiй!», «Увага!» и «Бэзпэка!»«Внимание!», «Опасность!» «Стiй»? А, «Стой!»Стою… И вдруг – баба Наташа наша!– Насыпь, как в детстве, семечек горой!– Гэть звiдсiля, москаль! Яка я ваша!– Окстись, старуха! Это ж я таскалМимо твоей торговли школьный ранец!Да, и потом, я вовсе не москаль,А самый настоящий астраханец!– Гэть! Гэть!И я шагаю прочьМимо столовой с вывеской «Iдальня».… Конечно, он сумеет мне помочь –Приветный шум лесопосадки дальней!Упасть с разбегув листьев пёстрый хламИ крикнуть громко:– Здравствуй, Украина!Но эха нет. Как будто вобралаЕго ветвей глухая паутина…И снова сквозь бунташный чёрный дымЯ на экране вижу Украину.Благослови, Господь, родимый КрымНа новую счастливую судьбину!И слышится как будто: «Аз воздам!И земли к вам потянутся иные!»Воздастся… Но откроется ли нам,Что русские остались и в России?