Образовательный блог учителя русского языка и литературы Валентины Васильевны Саблиной для учеников, учителей и всех, кто хочет больше узнать о языке и литературе, об использовании современных технологий, нейросетей, в частности, в работе учителя

Главная страница К экзаменам Ученические работы Для уроков Круг чтения Мои эссе

31 июля 2025

Откуда пошло выражение «Проще пареной репы»?

30 июля 2025

Кто такой орк?

29 июля 2025

Моя статья про "Игру в кальмара" опубликована на "Меле"

|

| Заставка к материалу на "Меле" |

«Быть можно дельным человеком...» Комментарии к «Евгению Онегину»

Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей:

К чему бесплодно спорить с веком?

Обычай деспот меж людей.

Как появилась фраза «положить зубы на полку»?

28 июля 2025

Вальсы, котильоны и мазурки. Комментарии к «Евгению Онегину»

Галоп, мазурка, вальс… Меж темМежду двух тёток, у колонны,

Не замечаема никем,

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит.

Мазурка — польский народный танец с акцентированным ритмом и сложной мелодией, символизирующий национальный колорит и изысканность. В романе она звучит как часть бальной программы:

Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;

Легко мазурку танцевал

И кланялся непринуждённо;

Чего ж вам больше?

Свет решил,

Что он умён и очень мил.

Однообразный и безумный,

Как вихорь жизни молодой,

Кружится вальса вихорь шумный;

Чета мелькает за четой.

В романе котильон упоминается как часть бального репертуара, подчеркивая светскую культуру и умение дворян вести себя в обществе:

Ленский мой

Всё видел: вспыхнул, сам не свой;

В негодовании ревнивом

Поэт конца мазурки ждёт

И в котильон её зовёт.

Аполлон Григорьев и Владимир Высоцкий

В целом Григорьев не стал «властителем дум» в своём поколении, таким как Белинский, Чернышевский или даже Достоевский в последние годы жизни. Это связано со сложностью его литературного стиля и видимым равнодушием к «великим вопросам современности».

27 июля 2025

"Я не люблю..."

-- «Я не люблю холодного цинизма, / В восторженность не верю, и ещё — / Когда чужой мои читает письма, / Заглядывая мне через плечо» («Я не люблю...»);

-- «Вот и сбывается всё, что пророчится: / Уходит поезд в небеса — счастливый путь! / Ах, как нам хочется, как всем нам хочется / Не умереть, а именно — уснуть!» («Баллада об уходе в рай»);-- «Если путь пpоpубая отцовским мечом, / Ты соленые слезы на ус намотал, / Если в жаpком бою испытал, что почем, / Значит, нужные книги ты в детстве читал» («Баллада о борьбе»);-- «Так оставьте ненужные споры — / Я себе уже все доказал: / Лучше гор могут быть только горы, / На которых ещё не бывал» («Прощание с горами»);

"Человек создан для счастья, как птица для полета"

Естественное предназначение человека — быть счастливым, и всё, что он делает, он делает для того, чтобы быть счастливым. Через ощущение счастья человек живёт и старается добиваться своих целей.

uchi.rubolshoyvopros.ru

Упоминается эта фраза в рассказе Короленко «Парадокс» её написал ногами безрукий персонаж. Автор использует эти слова как часть парадокса, показывая, что жизнь не запрограммирована на человеческое счастье, и что из того, что есть, нужно создавать своё личное счастье.

Про ужей, дев и девчонок. Комментарии к «Евгению Онегину»

Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» с момента своего появления вызвал широкий резонанс в литературных кругах и обществе.

Завтра! Завтра! Не сегодня --Так ленивцы говорят.«Подражание немецкому».1828 г.

В избушке, распевая, деваПрядёт, и, зимних друг ночей,Трещит лучинка перед ней.

Ах, новость, да какая!Музыка будет полковая!Полковник сам её послал.Какая радость: будет бал!Девчонки прыгают заране.

|

| Вот такую красоту выдал Шедеврум про девушку-крестьянку. |

26 июля 2025

Самый цитируемый писатель в мире

Какая собака - самая дружелюбная в мире?

25 июля 2025

Прекрасное — это свойство жизни, «прекрасное есть жизнь»

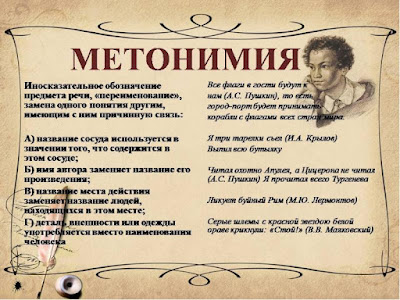

Метонимия простыми словами

Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал... Комментарии к "Евгению Онегину"

24 июля 2025

Эпиграфы в романе. Комментарии к "Евгению Онегину"

23 июля 2025

Вяземский и Пушкин. Комментарии к «Евгению Онегину»

И жить торопится

И чувствовать спешит.

Кн.Вяземский

Мне в тягость жить; хочу забыться,

Хочу не знать, что я живу,

Хочу от жизни отрешиться

И от всего, что наяву.

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

И, близ него ее заметя,

Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Вам затвердит одно рыдающий мой стих:

Что яркая звезда с родного небосклона

Внезапно сорвана средь бури роковой,

Что песни лучшие поэзии родной

Внезапно замерли на лире онемелой,

Что пал во всей поре красы и славы зрелой

Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,..

Таким образом, выбор эпиграфа из стихотворения Вяземского подчеркивает тесную связь между двумя поэтами и служит своеобразным мостом, связывающим «Евгения Онегина» с широкой литературной традицией того времени. Это также помогает читателю понять, что роман Пушкина — не просто отдельное произведение, а часть большой культурной и духовной среды, в которой жили и творили великие русские поэты.

"...Счастливый Вяземский, завидую тебе"

Действительный член Академии Российской (с 1839), по упразднении последней — ординарный член Петербургской академии наук (с 1841).

Камергер (1831), тайный советник (1855), обер-шенк (1866).

Отец историка литературы и археографа Павла Вяземского.

Близкий друг и постоянный корреспондент А. С. Пушкина.

В молодости участвовал в Отечественной войне с Наполеоном, принимал участие в Бородинском сражении в чине поручика. На поле боя спас раненого генерала А. Н. Бахметева, за что был награждён орденом Св.Владимира 4-й степени с бантом.

В декабре 1856 — марте 1858 одновременно возглавлял Главное управление цензуры, руководил подготовкой цензурной реформы.

Последняя большая публикация Вяземского в России (20 стихотворений) состоялась в апреле 1874 года.

«Я пережил и многое, и многих» (1837). Стихотворение написано после смерти близкого друга Вяземского — Пушкина.«Первый снег» (1817). Из этого произведения Пушкин выбрал одну строчку для эпиграфа к первой главе романа «Евгений Онегин».«Святая Русь» (1848). Стихотворение явилось откликом на Французскую февральскую революцию 1848 года.

У скучной тетки Таню встретя,К ней как-то Вяземский подселИ душу ей занять успел.И, близ него ее заметя,Об ней, поправя свой парик,Осведомляется старик.

Язвительный поэт, остряк замысловатый,И блеском колких слов, и шутками богатый,Счастливый Вяземский, завидую тебе.Ты право получил, благодаря судьбе,Смеяться весело над злобою ревнивой,Невежество разить анафемой игривой.